大敦煌的文化高度 敦煌历史人物和典故选粹

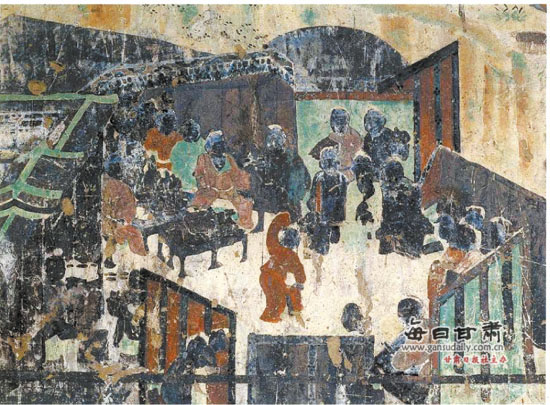

莫高窟445窟•盛唐婚嫁图

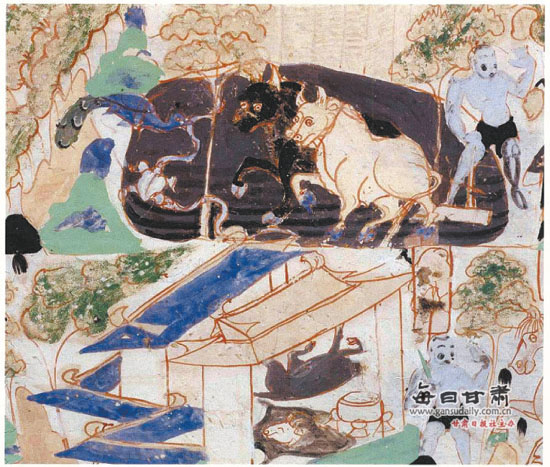

莫高窟北周296窟南顶•二牛耕地

大敦煌的文化高度 敦煌历史人物和典故选粹

本报记者张春生

历史的天空群星闪耀

敦煌的辉煌始于汉武帝“列四郡,据两关”。在汉武帝建郡立县之前,就早已有先祖在这里劳动、生息、繁衍。中国古籍中有零星记载,以山川志之,如《尚书·尧典》中记“羽山”(今天的敦煌三危山)。真正在中国正史当中以“敦煌”示人,应发端于张骞西域之行,最早见诸于司马迁所著《史记》。其后,一批优秀人物为敦煌的兴盛辉煌作出了杰出贡献。

在西汉初期,因匈奴势力强大,对西域的政策以求和为主。“和亲”是中国历史上国与国交往的惯常方式。用一个人的奉献换取千万人的安宁,历来为人们敬重。

解忧公主是中国历史上贡献很大的和亲公主。她是第三代楚王刘戊的孙女,在出使乌孙和亲的细君公主去世后,为了维护汉朝和乌孙的和亲联盟,解忧公主奉命出嫁到西域的乌孙国。她一生经历汉武帝,汉昭帝,汉宣帝三朝,曾嫁给三任丈夫,皆为乌孙王。解忧公主在乌孙生活了半个世纪,一直活跃在西域的政治舞台上,积极配合汉朝,遏制匈奴,为加强汉室与乌孙的关系作出了贡献。(乌孙西迁前,游牧于敦煌、祁连一带。)

丝绸之路开通之后的两汉时期,中央政府投入巨大物力、财力,经略西域,护卫丝路畅通。一代又一代重臣良将在敦煌建功立业,扬名立万。这其中除了广为人知的飞将军李广,贰师将军李广利,还有忠勇过人的班超父子。

班超(32年—102年),字仲升,扶风郡平陵县(今陕西咸阳东北)人。东汉时期著名军事家、外交家。史学家班彪的幼子,其长兄班固、妹妹班昭也是著名史学家。班超为人有大志,少时仰慕张骞而投笔从戎。公元73年,他随窦固经敦煌北击匈奴取伊吾(今哈密)地,又率三十六人出使西域,在降服匈奴兵时,班超发出了“不入虎穴,焉得虎子”的誓言,至今令人肃然起敬。后期班超连年担任西域都护,同当地人命运与共。公元76年,他奉诏将回洛阳,于阗人从上到下拦道痛哭,抱着马腿挽留他。他终于继续留在西域,在那里整整活动了三十一年。《后汉书》卷七十七《班超传》记班超在西域几十年,年老思土,上书中央乞归,书中云:“不敢望到酒泉郡,但愿生入玉门关。”他于公元102年奉诏返回洛阳,已是年逾古稀的老人了。

班勇(?―127年),班超少子,字宣僚,子承父业,为东汉将领。汉安帝时,匈奴贵族攻扰西域,他任西域长史,将兵五百人前往西域,与龟兹合兵击走匈奴伊蠡王。永建元年(126年),领导西域各族大破北匈奴呼衍王,进一步巩固了汉朝在西域的统治。著有《西域记》,为《后汉书·西域传》所依据。

汉末两晋的文化高峰

东汉末年,中原地区经历了近百年的大规模战乱,人民生灵涂炭,生产遭受重创,文化饱受摧残,其后又经历了两晋黑暗统治和南北朝频繁的政权更迭。远离战乱的敦煌却保持了相对安宁,大家世族纷纷西迁避乱,敦煌迎来了一个文化发展高峰。当时敦煌是个以汉族为主多民族杂居的地方,有匈奴、鲜卑、氐、羌、月氏人等,也有西域各族如伊吾、高昌、焉耆、龟兹、康居人,还有更远的粟特、罽宾、波斯等地来经商的人,也有往来的天竺、西域各地僧人和内地去西域、天竺学经求佛的僧人。敦煌成为“华戎所交一都会也”。公元174年(汉明帝永本十七年)置西域都护,加强了对西域的控制,敦煌是那时经略西域的要地。

当时,敦煌郡共有748户,29170人,约占全国人口的1/1600,灌溉农业较为发达,社会较为繁荣。这一时期,敦煌人才辈出。经两百余年,从中原迁来的大族在敦煌立稳了脚跟,中原文化在这里扎下了根,汉文典籍在敦煌传播。有一些世家大族是“海内望族”,如张氏、索氏,这些大族盛行开设私学“开馆授业”,为敦煌文化兴起打下了厚实的基础。

这一时期,敦煌出了文学家侯瑾,名吏曹全等。侯瑾,家贫寒,性笃学,十分刻苦。白天给人干活,晚上回家“燃柴以读书”。其才学出众,人品高尚,处于东汉末外戚、宦官专权的黑暗时代,拒不做官。作《矫世论》揭露时弊。侯瑾作品流传下来的仅有《艺文类聚》中的名篇《筝赋》,其文格调高亢,在汉代辞赋中,为具有特色的力作。侯瑾被时人尊称为侯君。曹全,敦煌效谷人,字景完,西汉名相曹参后裔,举孝廉,拜酒泉禄福令,官郎中,以讨西域疏勒王而有名,在任地方官时慰老济贫,赈粮施药,兴完城郭,荐贤举能,时人勒碑称颂。名《曹全碑》。现碑存陕西省博物馆。

西晋时期,敦煌的政治地位上升,成为“制御西域、总护南北道”,屏蔽河西的军、政中心,社会相对安定。敦煌出了一批名儒。如索靖、汜衷、张甝、索紾、索永等人“俱诣太学,驰名海内,称敦煌五龙”。五人就学于太学,“博经史、兼通内纬”,驰名海内。索靖是朝廷重臣,公元290年晋惠帝时赐爵关内侯,后被任命为大将军、左司马,平定了西戎的叛乱,参加了平定“八王之乱”的战争。索靖也是西晋名儒和大书法家。他的草书“骨势峻迈,笔力雄健,独具一格”。代表作有《出师表》。宋代著名《淳化阁帖》中,也收集了索靖的墨迹。索靖著有《草书状》,对草书艺术作了高度概括和形象描述。

北凉时敦煌出了两位大学者,一位是地理学家阚駰,一位是天文学家赵匪攵。

阚駰,字玄明,北凉敦煌人。其祖父、父亲均为敦煌名士,他自己“博通经传,聪敏过人,三史群言,过目则通诵”。由于他学识渊博,深受十六国时期北凉建立者沮渠蒙逊器重,“常侍左右,访以政治损益”。拜阚駰为秘书考课郎中,加奉车都尉。沮渠蒙逊还调集文吏30人,由阚駰领着典校经籍,刊定先秦诸子文集三千卷,为整理保存中国古籍先秦汉魏文化作出了贡献。又为《易经》作注,恢复了《易经》的本来面目。阚駰曾著《十三州志》。颜师古为《汉

书·地理志》作注时,多处引用。而以后《水经注》《括地志》《太平寰宇记》等地理名著也曾多处采用《十三州志》的内容。由此可见阚駰《十三州志》的学术价值和对后世的影响。可惜原著已失。

#p#分页标题#e#天文学家赵匪攵,敦煌人,是北凉掌管天文、律令的太史公。他组织下属观测星象,参考前人历法的资料,结合河西地区实际情况,撰写《七曜历数算经》一卷、《河西甲寅之历》一卷、《阴阳历书》一卷等学术著作。赵匪攵的科学成就,有利于当时河西地区农牧业生产的发展。英国李约瑟博士著的《中国科学技术史》记载了赵匪攵的科学成就,并予以很高评价。

这一时期的名人当中,最为世人熟知的当属草圣张芝。苏东坡在一则书论中写道:“笔成冢,墨成池,不及羲之及献之;笔秃千管,墨磨万铤(锭),不作张芝作索靖”。这段文中点了4个书法家:东晋王羲之、王献之父子,东汉张芝和西晋索靖。后两位都是敦煌书法家,而且是姑舅姻亲。

在中国书法史上,张芝与怀素前后辉映,代表着汉唐时代草书盛行期的两座丰碑。据《敦煌名族志》记:张芝为前汉司隶校尉清河张襄的后裔,后襄子西迁敦煌,子孙世居敦煌县城北府,故又号“北府张”。

张芝出身宦门,父亲张奂曾任东汉封疆大吏,一生为官清廉,不畏权贵,这对张芝“少有操节”的性格是有直接影响的。当朝太尉和地方官吏累次征召为官,张芝拒而不就,故有“张有道”之称。

张芝的书法,精劲绝妙,行、隶见长,尤精草书,其书体一笔到底,连缀不断,气脉通联,好比惊蛇入草,飞鸟入林,古人谓之“一笔飞白”(今称之为一笔书)。张芝《冠军帖》,笔法纵横灵动,奇诡多变,回转勾连各得其宜,一派“行神如空,行气如虹”(司空图)。晋代大书法家王羲之推崇说:“汉魏书迹,独钟(繇)张(芝)两家。”亦尝自叹:“临池学书,好之绝伦,池水尽墨,吾不及也”。张芝的书迹保存在我国历史上第一部大型法帖《淳化阁帖》里,有五帖,其中《秋凉平善帖》可以说是章草的典范。

这时佛教在西域也非常盛行。佛教传入内地,敦煌是中继站。伴随着佛教的传入,各种文学、哲学、艺术也经敦煌传入内地。北魏的西凉乐就是由龟兹乐转变而成,乐器中如曲颈琵琶、竖头箜篌之类也出自西域,可见敦煌在当时是中西文化汇合交融的一个中心。其间,涌现出了许多为中西文化交流和我国各族人民友谊作出贡献的高僧大德和译经大师,如鸠摩罗什、法显、竺法护和宋云等,他们在敦煌留下了深深的足迹,其中竺法护和宋云都是敦煌人。

佛教的盛行,催生了莫高窟开窟建寺。第一窟的开造者是沙门乐僔。次有法良禅师,继续营造石窟。敦煌营造石窟起源于乐僔、法良二位僧人,此后延续千年不绝,造就了人类艺术宝库。

#p#副标题#e#

开放包容的大唐气象

在先朝文化积累的基础上,唐一代,敦煌人才济济,名人辈出。可查者,唐代敦煌考取进士11人(唐以后无),出了大史学家文人名士令狐德棻,是唐初有名的十八学士之一,修撰《后周书》《新晋书》《唐史》《唐太宗实录》《大唐氏族志》等307卷,官至礼部侍郎兼弘文馆学士。张太素,修撰《北齐书》《隋书》《说林》等600余卷。令狐峘,修撰《玄宗实录》《代宗实录》等百余卷。才思俊丽的文学家令狐楚,有文集一百卷,著名诗人李商隐为其朋友,从属。敦煌有文史名家13人,著书33部、1132卷,还有写经书法家令狐石住,他在总章二年(公元669年)用楷书写的《金刚般若波罗蜜经》书法上乘,接近大书法家柳公权的墨迹。敦煌也出了勇冠三军、战功显赫的将军薛万钧、薛万彻、薛万淑,为李靖、侯君集、薛仁贵等名将之副,为唐王朝立下了汗马功劳。

经济发展,社会安定带来了文化的繁荣,坚定了唐人的文化自信。唐朝文化艺术的高度成就,在敦煌莫高窟得到了充分反映。最有代表性的洞窟、最有历史艺术价值的洞窟、最精美的彩塑壁画、最灵动的飞天,都在唐代洞窟。如158窟(俗称睡佛洞)的佛祖涅槃塑像和各国王子图、45窟的千手观音、159窟有“东方维纳斯”美誉的菩萨彩塑、320窟的飞天、217窟北壁的无量寿经变、445窟的曲辕犁、156窟的张议潮出行图、323窟北壁的雨中耕作图、112窟的反弹琵琶伎乐天图、榆林窟25窟送老人入墓图……

这些塑像都根据人物的身份、年龄、心理、感情,恰如其分地把内心活动、性格特征表现出来,如佛祖的明哲睿智、菩萨的美丽善良,天王的威严刚毅、迦叶的天真纯朴、阿难的深沉世故等,使人感到——生命在其中跳动。156窟的张议潮出行图,长约8米,绘出了各有神情的人物120个、姿态不一的马80匹和职

责不同表情各异的卫队、乐队、舞队。全画气势宏伟,反映了这位封疆大吏节度使的严整威武军容,是张议潮收复河西、维护国家统一、保障丝绸之路的历史见证。壁画上的飞天,使人感到风动满壁、灵动飘逸,连画中的鼓乐都在不鼓自鸣。445窟的曲辕犁,则表现了唐代先进的生产农具,根据这个壁画,研究人员制作了一副曲辕犁,陈列在中国历史博物馆大厅。

与此同时,语言、文学、哲学、数学、医药、天文、历法、绘画、音乐、舞蹈也伴随宗教和商品而来,堪称文化艺术的大交汇。以音乐而言,在敦煌石窟数万平方米的壁画中,描绘着各个时期的伎乐歌舞和乐器图像。专家已统计出在492个洞窟中,有乐舞洞窟240个,其中绘有乐器44种、4000余件,乐伎3000余身,不同类型乐队500余组。其中有不少就是“胡乐”、“胡舞”。至于舞蹈,更是多样美妙;荷叶杯舞、经变乐舞、宴会嫁娶乐舞、民间宴饮乐舞、五欲娱乐乐舞(声、色、香、味、触五欲而诱)、腰鼓舞、密宗舞、方舞、年舞(在年末岁初为庆丰收和祈盼来年五谷丰登,戴上面具跳的舞)、八人舞、龟兹舞、西夏舞、队舞、床上舞、儿童嬉戏舞、胡旋舞、反弹琵琶舞、莲花童子舞、波斯舞、霓裳羽衣舞等等。舞剧《丝路花雨》、舞蹈《千手观音》正是受此启迪创作而成。

唐人的文化自信还可拈两例以窥其中。唐时,敦煌即流行至少五种文字,除汉文外,还通行粟特文、吐蕃文、梵文、波斯文等。

敦煌唐代文物“敦煌放妻书”就能感受到这种自信和包容。原文如下。

盖说夫妻之缘,伉俪情深,恩深义重。论谈共被之因,幽怀合卺之欢。

凡为夫妻之因,前世三生结缘,始配今生夫妇。夫妻相对,恰似鸳鸯,双飞并膝,花颜共坐;两德之美,恩爱极重,二体一心。

三载结缘,则夫妇相和;三年有怨,则来仇隙。若结缘不合,想是前世怨家。反目生怨,故来相对。妻则一言数口,夫则反目生嫌。似猫鼠相憎,如狼羊一处。

既以二心不同,难归一意,快会及诸亲,以求一别,物色书之,各还本道。

愿妻娘子相离之后,重梳蝉鬓,美扫娥眉,巧逞窈窕之姿,选聘高官之主,弄影庭前,美效琴瑟合韵之态。

解怨释结,更莫相憎;一别两宽,各生欢喜。三年衣粮,便献柔仪。伏愿娘子千秋万岁。于时某年某月某日某乡谨立此书

1300多年前的夫妻离婚,依然缘尽情存,丈夫不但建议妻子重妆打扮,择婿而嫁,还大度主动地承诺继续承担未来三年的生活费。时过千年,这份《放妻书》读来仍然令人感慨。

千年积淀的大敦煌

#p#分页标题#e#翻开中国历史,一城称“大”的不多,这其中就有“大敦煌”。一个弹丸小城被学术界公称“大敦煌”,背后是文化的高度。敦煌作为中国古代最早开放的地区之一,融汇吸纳了来自黄土文明的优秀精华,随即东渐中原,广泛地影响了中国社会的生产生活方方面面:种植、饮食、服饰、舞蹈、绘画、宗教等。乃至今天的汉语中,像胡麻、胡桃、胡琴、胡说等来自西域文化的词汇至今仍然活跃着,显示出强大的生命力,符合中国人“海纳百川,有容乃大”的标准。

事实上,敦煌行政区域也非常大,多时地域面积在20万平方公里以上。同时,敦煌的人口在古代中国也足以称“大”。汉代敦煌户籍人口曾达4万多,前秦时曾一度达到10万人,这其中不包括商旅、使团、僧侣、戍卒、驿馆和军队家属。在中国人口过亿(明代)之前的历史长河中,敦煌一直属于上县(唐时2万人口属上县,5000人至2万人属中县,5000人以下属下县),堪称大都市。

回望这片神奇土地,保留至今的最早纸张——敦煌麻纸,最古老的书籍——敦煌《金刚经》,最早的印刷活字——敦煌回鹘文木活字,最早的农学著作——《氾胜之书》,最早的星图——敦煌星图,最早的白话小说——敦煌话本,最宏伟的艺术宝库——莫高窟……其实,敦煌最宝贵的是历史上一直坚持了开放包容的精神。

如今,经过千年的文化过滤,留下了唯美的文化宝藏和对当代发展的精神启迪。随着“一带一路”战略推进,随着丝绸之路(敦煌)国际文化博览会的召开,这张中国优秀文化名片必将把当代中国优秀发展成果传递到更广阔的世界。