芦鸣说《山海经》:草木有情

“人非草木,孰能无情!”这句话听起来似乎很有道理,但事实上这句话放在远古或当下都是不成体统的。

2015年科学发现之一是植物也有类似人那样的神经系统,而且植物不是用简单的物理方式释放气味(化学物质),而是根据生理需要(如御敌)主动排放。以此为据,草木也该归类到有情众生当中来才对,所以现代人若再用草木来反衬人的情感已不合时宜了。

至于在远古,人类曾经一度生活在万物有灵的信仰体系之中,草木在他们的眼里自然也是具有灵性的生命体,古人断然不会将它们看作无情之物而加以贬低。相反,古人对草木的认识甚至远远超出了现代人的想象。

笔者在“说《山海经》”上两篇文章里分别讲了古人关于天理和地理的认识,现在该说到古人对人理的总结了。

《五藏山经》用了15503个字,写了460座有名的山以及其他各类动植物与怪物,包括常用的矿物名等,偏偏一个人物都没写,正像唐朝诗人王维的诗句所言:“空山不见人,但闻人语响”。

《山经》在每一座山的几行字里涵盖了山、水、草木、矿石、虫鱼鸟兽,且格式几乎一模一样。若把它们上下排列起来,似乎有点像五线谱,仿佛可以拉出一首时空交错的交响乐来。

其实,高耸入云的名山大川见不到人才是正常的,何况“山头林立”这个成语主要是用来形容人类社会的。地球有多少座山,人类大概也会有多少个山头或圈子,整个人类社会就是由不同的生活圈子所组成的。所以史前人类在相当长的时期内都是以部落的形式散居各地,而在种植与定居信仰形成之前,人类的游走与迁徙能力根本是我们难以想象的。笔者认为,人类在定居文化形成之前,曾经也像多数生物一样生活在大自然当中,他们在几百万年的历史长河里是不是比现代人类过得更自由与更有趣,倒是可以静下心来好好思索一下。我们仅仅从时间跨度来考虑,人类至少生存了几百万年的那个过程与我们现代文明这么一万年的经验来比较,他们有没有可能拥有我们根本不知道的另类智慧与能力?

当然,现代研究有个黄金标准,那就是要用证据说话。为此,笔者就将时间从遥不可及的远古拉近到《山海经》的文章字句里,让我们看看5000年前的古人对人类与大自然的看法究竟是什么?

当人类能够用文字来系统表述对天、地、人的认识之时,人类社会已经形成了非常成熟的商业与农业体系,以及越来越疏远大自然的社会生态。但是,作为生物链一环的人类再怎么牛,即使到了工业化的今天,也从来没有脱离地球的食物链,严格来说,人类从来都没有和大自然真正分开过。这其中的差别,恐怕只能用不同的信仰体系来区分,而不应该用智商的高低来衡量。何况人类以智人来论述人类的发展史与文明史,其智人与文明的标准还是人本身所订立的,它是不是足够客观和经得起时间的考验,也还得另当别论。

《山海经》的思想内容是远古文明的集大成者,是系统表述人类世界观的一种奇妙尝试,它至少从方方面面深刻地影响了整个中华文明。现在,就让我们一起来看看它是如何通过描写动植物等参照物来剖析人类的。

如笔者在前一篇《天理何在》所述,《山海经》开头只用了26个字就把天理(或曰阴阳)的两个来头与世界地理的两个山头都说清了。紧接着就说“草、木、兽”三者。为什么第一个是草?因为草在形意上跟花枝招展的女人很像!用它来比喻女人没什么不妥,同时还可以呼应招摇之山的内涵。而第一草用“祝余”来命名,再加上用“韭”(韭菜可助性欲)与“青华”(可用来形容妙龄女子)这样的字眼来描述,一幅性感且能助兴的“窈窕淑女”形象已经呼之欲出了。

有了招摇的妙龄少女,自然就有“君子好逑”!他是谁?是傻呆呆而迷了路的“木”啊!因为女人而迷失了方向的好汉数不胜数呢,所以男人的名字用“迷榖”(迷谷)来代表挺神似的。

有了一草一木、一男一女呆在“多金玉”的山上,自然是金玉良缘了,他们会结什么果呢?

不管结什么果,共度良宵的“祝余”和“迷榖”也都得接,所以“有兽焉”,长得像人又像猴似的,动起来“伏行人走”,好有孙悟空的气质,故其名叫狌狌(音通星星,),一看就是争强好胜的主,查查族谱,狌狌恐怕是孙悟空的老祖宗。

《山海经》用“草、木、兽”三个字,或者说“祝余、迷榖、狌狌”这三个名六个字,就把人的外在形象与内在个性都淋漓尽致地描述了出来。其中最关键的是音通“星星”的“狌狌”这两个字。“狌狌”想问的第一个问题是:带有兽性的人究竟如何定性呢?第二个问题是:人最初究竟是从哪里来的呢?人是否是天上的“星星”下凡投胎而被动物生出来的呢?然后就自问自答:“丽麂之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕疾”

意思是说:循环往复的水从东边生出来,自然会流进西海,其中的生命多的是充沛的欲望;而人从欲水里生出来,自然会像草木一样立在地上,其脑海中同样藏有很多充沛的欲望,倘若谁能将这些欲望像玉佩一样串起来圈在脖子上,谁就会明白人生的主要问题出在哪,而再没有虚假结块的心腹之患了!

如此看来,一切生命都来源于欲望,无论草木鸟兽、虫鱼人菌都毫无例外地拥有一副“食之”“佩之”的卦象,其“实质”都是“配置”的问题,你的欲望若给你配置了一个人身,你就生而为人了。从这个意义来说,所有的生命其实都像人一样有个来头,而所有的来头都只有一个出处,也就是欲望。推而广之,宇宙的起源也同样来自欲望。“故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼”恰是老子借《道德经》说出了《山海经》若隐若现的主题。

【古文】

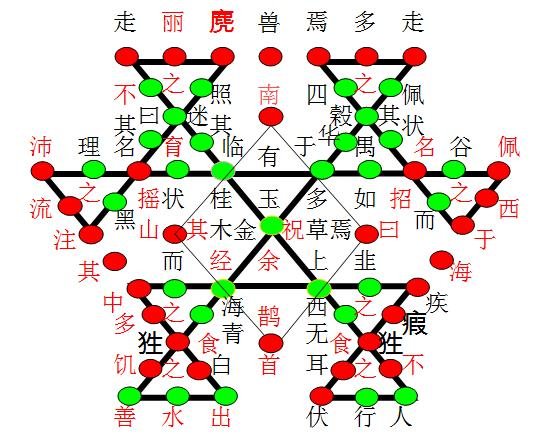

南山经之首曰鹊山。其首曰招摇之山,临于西海之上,多桂,多金玉。有草焉,其状如韭而青华,其名曰祝余,食之不饥。有木焉,其状如谷而黑理,其华四照,其名曰迷榖,佩之不迷。有兽焉,其状如禺而白耳,伏行人走,其名曰狌狌,食之善走。丽麂之水出焉,而西流注于海,其中多育沛,佩之无瘕疾。