阿昌刀削铁如泥绕指柔 户撒乡曾为明朝兵工厂

即便早已远离冷兵器时代,世界上也不乏名刀、好刀,有瑞士军刀、美国蝴蝶刀、日本马刀,还有西班牙的“丛林王”。在国内,也有甘肃的保安腰刀,新疆的英吉沙小刀,藏区的卡卓刀。从锋利的角度,以削铁如泥著称的卡卓刀也同样不是浪得虚名;从实用性和观赏性来说,新疆英吉沙小刀既是日常生活用品,更是一件精美的艺术品。而从历史的角度,源于元代的保安族腰刀更要早于阿昌刀。

然而,阿昌刀就是有这样的魅力,个中玄机耐人寻味。

阿昌刀使用的是什么材料?打刀过程中最关键的淬火工艺究竟有着怎样的奥妙?好山好水出好刀,户撒的气候地理是否就是一个天然适宜打刀的兵工厂?拥有多种民族以及多元地理气候的云南,为何自古至今就只有阿昌族打出了好刀,就只有户撒这一个地方具有如此浓郁的制刀文化,并演变成现今大规模的刀具生产地?

明代声名鹊起

阿昌刀锻制技艺,流传于德宏州陇川县西北部的户撒乡。

距陇川县章凤镇50余公里的户撒乡是个萝卜形的细长坝子,海拔约1500米。三月份,漫山遍野的油菜花将坝子染成一片耀眼的金黄色,加之天气比章凤凉爽,这里又被称作“佛祖的后花园”。四季如春固然是一张名片,但户撒真正出名的是阿昌刀,又名户撒刀。

阿昌刀声名鹊起始于明代。当时,明朝发动“三征麓川”的战役(户撒属麓川故地),由于与内地相隔遥远,兵器的补给只能靠当地,于是,留守的明军工匠便把打刀工艺传授给了户撒的阿昌族,户撒乡由此成为当时的大后方和兵工厂。

几百年间,阿昌人的打刀技艺不断精进。多种典籍提到阿昌刀无不用“削铁如泥”、“刚能断玉、柔可绕指”来形容,一度,这种刀成为南丝绸古道上的抢手货。在数不胜数的阿昌刀中,最有名的是齐头长刀,景颇男人几乎人手一把,从不离身,既用于披荆斩棘,又用于防身厮杀。从前,傣家男人也用这种刀,他们用白铜或银打成刀鞘、刀把,将其装饰得美轮美奂。

20世纪70年代初,藏刀供应脱节,户撒刀具厂组织名师生产了第一批新藏刀。户撒生产的藏刀,不但能切割竹木、皮肉,还可砍牛骨头,便于游猎和屠宰。柄鞘用铜或银皮包裹,刻有“龙戏珠”、“凤朝阳”等图案,用特殊制剂洗擦后光彩夺目。这种独特的户撒藏刀,不论质量或外观都超过印度进口刀,因而备受藏族同胞的称赞和喜爱。

此后,藏刀生产迅速发展,很快远销到西藏、青海、新疆、内蒙古、黑龙江、广西、海南及东南亚国家。日本、德国、南美商人也纷纷发函来订货,阿昌刀也随藏刀的生产而扬名海内外。

继藏刀之后,阿昌刀又创新出“青龙剑”、“青龙刀”等刀具。青龙剑是一种灌有金色飞龙的佩剑,样式玲珑剔透,特别适合武术爱好者;青龙刀是户撒阿昌族线乔发创制的一种背刀,有多种式样,有傈僳族喜爱的宽头落面背刀,有景颇族喜爱的凹头背刀,还有制作精美的刻花背刀。这些刀“柔能半圆,利能削铁”,式样也很美观,因刀叶上灌有金色青龙标记,故名“青龙刀”。近年来,又创新出了弯子母刀、匕首、小玉刀、景颇银刀、蛇皮刀等。

在漫长的历史进程中,阿昌刀不但没有离开我们的视线,反而在兼收并蓄中不断精进,现已发展出生产工具、生活用具、装饰性工艺品三大类、120多种,远销缅甸、泰国、印度、日本、欧美等国。

淬火暗藏玄机

2013年3月20日,阿昌族一年中最盛大的节日阿露窝罗节在陇川县户撒乡拉开序幕。广场中央,着盛装的男女青年登着窝罗(阿昌族的一种打跳形式)。远离人群,顺一条静谧的弹石小路进去,就是阿昌刀高级技师李德永老人的家,正午的艳阳将人晒得浑浑噩噩,但李德永的院子却充满了凉意,拱形的庭门下花草掩映,李德永坐在正堂门前的椅子上喝着茶。

“李老师你好,我们是春城晚报记者,来向你请教关于阿昌刀的知识。”面对记者的突然到访,不擅长面对媒体的李德永没能立刻进入状态。他微笑着给记者倒了茶,然后慢条斯理地点了支烟,显然,他是在酝酿应该从哪里说起。

李德永,1941年生,第一批国家级非物质文化遗产阿昌族户撒刀高级技师。17岁时,他便打了自己的第一把刀,但真正传承这门手艺是从1966年开始,也是在这一年,整个户撒乡打出了第一把工艺刀。

李德永曾担任过户撒刀具厂的厂长。“作为工艺品的一种,工艺刀的需求量很大,由于外部有这样的需求,我们就着手生产。相对于机械生产,那时我们手工生产的刀是比较粗糙的,但很多人很喜欢。后来我们在外观工艺上不断提高。比如,最初的民族背刀,只是一块刀片,顶多再加个红太阳(红太阳是阿昌族原始崇拜的一种图腾),后来花纹就增多了,有十二生肖、龙凤虎豹,还有香草兰花……”李德永津津有味地说。

说到打刀,李德永肯定是个中高手,他认为阿昌刀之所以出名有两个原因,一是独特的淬火工艺,二就是打刀的原料。我们先来看看一把户撒刀是怎样炼成的。

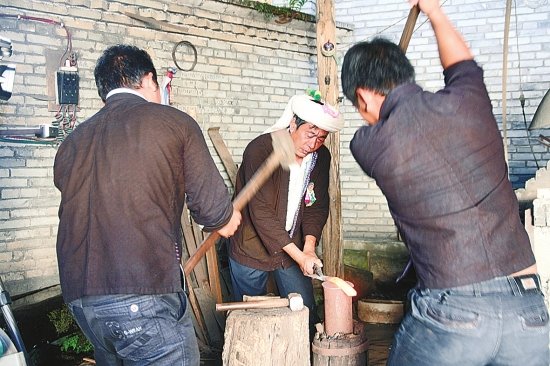

打刀的第一步是“打样”,就是将料子加温后锤打成毛胚,从而定出刀样,“这个环节,温度掌握很重要,温度太高或太低,打出来的样都要不成。”

定完样之后,要进行第二步“整形”,即修去多余部分。之后,便到了最关键的“淬火”环节。淬火,就是将刀均匀加热到一定温度,将刀身浸入水中,从而改变物理性质,使刀获得合理的硬度。户撒的水质软硬度适中,非常利于淬火。在户撒,每个大师都有自己的淬火绝活,打什么刀就用什么样的淬火方式,这是一种“只可意会不可言传”的技艺,全凭打刀者多年来积累的经验判断。例如,户撒刀王项老赛在打造某些景颇刀时就会先将刀刃浸入水中,这样刀刃的硬度就会变大,之后入水的刀背硬度稍小,从而韧性与钢性兼得。

“淬火非常重要,技术性也很强,可以说一把刀的好坏就决定于淬火这一环节。”李德永说:“不同的钢材需要不同的温度,户撒早晚温差大,一天之中各个时段的温度都不一样,这都决定着用火的温度,打刀人要很好地把握才行。”

淬火之后,是第四步——“打磨”。通过砂轮除去多余部分,磨出刀刃。一把好刀,刀身要平整,刀刃要坚硬而锋利。

最后一步就是“精加工”。根据需要做出艺术装饰,然后根据刀的品种和型号配上合适的刀把与刀鞘,一把合格的阿昌刀也就算完工了。

#p#分页标题#e#户撒刀的另一位大师许保和,不但擅长打刀,更是精加工的高手。他的绝活是双面走铜,走铜就是给刀的花纹镀上一层金色,使其看上去绚丽无比。许保和能在成型的刀剑上均匀地涂上铜,然后拿到松炭上烤,他至今仍使用传统风箱加热,这样刀的受热就会均匀,走出来的铜才够华丽……

如今,在户撒乡,像许保和这样既能“打刀”又能“走铜”的高手,已是凤毛麟角。

废钢板成优质原料

光有精湛的淬火技术还打不出好刀,材料也至关重要。

李德永说:“最早锻造刀剑很吃力,那时候我们是用毛铁来打刀,毛铁没有经过碳处理,是直接从矿石里提炼出来的,腾冲和盈江专门有人炼毛铁来卖,当时我们就是用那个来打刀。毛铁要经过反复的锤打才能使碳分布均匀,因此劳动强度很大,那个火花飞出来像枪打到一样,但你不能离开,要用一块兽皮做的围腰围在身上。”

“后来,我们从缅甸进口了一些火车铁轨和钢板,甚至坦克履带来打刀。由于缅甸以前是英国的殖民地,战争之后报废的材料很多,很多油管也是钢的,也是打刀的好材料。再到后来,我们才开始用规格钢材和农用钢材打刀,这样劳动强度就小很多了,打什么刀就用什么样的型号。但用规格钢材一段时间后,国家能源紧张就不再供应了,只生产建材,但建材打刀就不行啊,因为它是低碳钢,碳素少,没有钢性。”

“再后来,我们就用汽车废钢板来打,实践证明这是打刀的最好材料,汽车钢板碳素比较高,属于锰钢,打出来的刀的韧性很足,没有崩口。汽车钢板90%以上是锰钢,所以用汽车废钢板来打刀就一直延续到现在。”

“管制刀具”之困

时至今日,阿昌刀有100多种规格、型号。从事刀具锻造的农户已达400多户1000余人,间接参与阿昌刀制作的已是上万人,工艺较集中的村寨就有10多个。

2006年,阿昌刀被正式列为首批国家级非物质文化遗产,阿昌刀的发展迎来了春天,一些“刀王”也有了自己的销售门店和营销团队,更开通了网页和微博。这一切,看上去似乎都很美,但面临不少困局:户撒刀依然没有从“管制刀具”的名单上被剔除,这就意味着它的携带不能通畅、合法;由于打刀劳动强度大,很多年轻人更愿意出去打工,阿昌刀技艺传承面临后继无人;再说得远一些,发展与保护永远是把双刃剑,不发展谈不上保护和传承,但发展的“度”却较难把握,一味追求“量”的提升势必带来“质”的下降,如何均衡合理地发展依然是阿昌刀需要直面的难题。

离开户撒时,记者问李德永是否会将门店开到昆明,甚至国内一线城市,但李德永的回答却异常清晰:“我没有这个想法,门店扩大以后,刀供应不上别人会骂的,要保证质量才行。”

他的想法,也许正代表了当今户撒刀的那些传人的想法——这是祖宗留下来的遗产,我们要将它保护好传下去。

特写

七彩刀与“天下第一刀”

李德永最骄傲的一把刀是“天下第一刀”,这是一把景颇族式样的刀,长6.06米,最宽处80厘米,已成功申报吉尼斯世界纪录。当时过秤是1.55吨,但据李德永介绍,当初实际下料就用了两吨多。这究竟是一把怎样的巨刀?这样说吧,如要翻个身的话,需要用吊车做牵引,然后再由一二十个人慢慢移动。

“县上下了死命令,说这是德宏建州50周年献给州上的礼物,必须在3个月之内打造完毕。”李德永自然不敢怠慢,除亲自“操刀”外,还请了五六个帮手,当凌晨工人离开后,他和儿子又继续加班,经常做到凌晨两三点。在耗费500多个工时(8小时一个工时)后,这把“天下第一刀”横空出世。

继2003年的“天下第一刀”之后,李德永又在2008年成功打造出了一把七彩刀。七彩刀的亮点是,外表清亮而平滑,刀面上有天然花纹。七彩刀是户撒一种失传已久的经典名刀,李德永根据老一辈的讲述以及自己的不断实践复原了这种刀。

“打造一把七彩刀最快也要两个月,糅合这一环节最关键,六七层就要糅合一次,翻面又加几层,又糅合一次,直到将400多层钢板全部糅合。”李德永说:“我和儿子合作打过一把七彩刀,自然形成的观音像就有两个,龙也有,自然流水也有,波浪也有,打好了以后就被人拿去了。”

由于打造七彩刀的难度很大,李德永至今共打造了八九把。李德永家里还收藏着一把七彩刀的残品,他舍不得给人,只将其作为七彩刀这门技艺的见证。说罢,李德永打开锁,从房间里拿来了这把七彩残刀,大约60厘米长,4厘米宽,在顺光处,上面的波浪形花纹行云流水般自然分布,异常清晰,美中不足的是刀刃上有一道明显的崩口。

李德永一边展示,一边向记者诉说着它的奥妙。“可以说,在云南省,七彩刀没有其他任何人打得出来。打一把普通的阿昌刀是不分层的,但七彩刀却要将400多层钢板糅合起来,而且还要选择不同材质的钢板,只有这样才能形成不同形状的花纹。”他指着眼前这把残刀说:“你看,这些花纹都是天然的,不会因为后期磨损而消失。”

历史

户撒乡曾是明朝兵工厂

户撒乡东北角的金凤山上有一座寺庙皇阁寺。据传该寺始建于明代洪武年间(公元1368年—1398年),系西平王沐英屯兵驻防户撒时所建。皇阁寺是一座道教与大乘佛教合一的寺庙,至今仍保存了当初的形态,但它更像是户撒刀追本溯源的一个起始。

陇川县史志办前主任戴成柱说,明朝“三征麓川”之后,沐英镇守云南,当时的户撒就是明军后方的兵工厂。那时候寨子之间的分工非常明确,各家都有自己的拿手产品,有的还在刀上刻上不同的记号以示区别。做长刀的寨子就不会做砍刀,做板锉的寨子就不会做犁头,做马掌的寨子也不会去做锯齿镰刀。

#p#分页标题#e#“当时的量大到什么程度?几十年前我曾在芒东寨子见过打刀剩下的废渣来盖墙角,几十年前我在新寨也亲眼见过,有的不仅仅做墙角,还用废渣来铺地,类似现在装饰用的地砖。”戴成柱说:“没有任何地方能像户撒这样成规模地打刀,没有历史文化的积淀是不可能的。”

有一种说法是,户撒的这支阿昌族最早是秦始皇手下的兵器工匠,后来迁移到了德宏一带。这种说法虽无据可考,却是人们惊讶于阿昌刀精湛技艺之余的一种合理想象;另一种说法是,户撒的阿昌族就是云南土著,是从大理云龙一带迁徙过来的,和北方的氐羌没有联系。

目前比较靠谱的一种观点是,户撒的阿昌族的确是北方游牧民族氐羌的一支。秦汉时期,由于部落间的征战,羌人逐渐从西北青海、甘肃等地陆续迁入西南地区,在较长的历史中与当地土著融合,并不断分化,形成了西南地区的氐羌系各民族。有关阿昌族先民的记载,始见于唐代的汉文献。《蛮书》卷四说:“寻传蛮,阁罗凤所讨定也。俗无丝绵布帛,披波罗皮(虎皮)。跣足,可以践履榛棘。持弓挟矢。射豪猪,生食其肉,取其两牙,双插髻傍为饰,又条皮以系腰。每战斗即以笼子笼腰,如兜鍪状。”

明正统年间,朝廷发兵三征麓川,15万大军进入云南,屯守军伍。此后流散的兵丁脱离军籍,融入当地生活,并将先进的打刀技术传给了阿昌族人。沐英镇滇时,设“赖”氏和“况”氏土司掌管,汉族屯丁大量进入户撒地区,与阿昌族人民共同垦殖庄园,在与阿昌族长期密切的交往中,这些汉族屯丁的后代大部分逐渐融合为阿昌族。