佛山刘泽棉:与石湾陶艺同命运共呼吸(图)

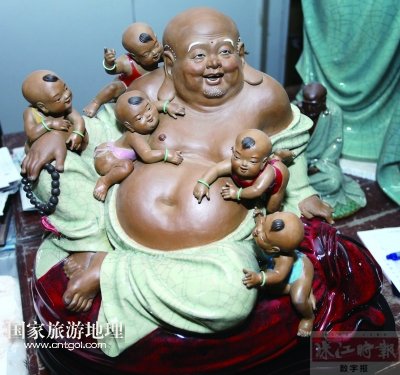

■刘泽棉的陶艺作品。

国家旅游地理 广东佛山6月30日讯(记者 肖梦琳 /摄影记者 戚伟雄) 刘泽棉,当今石湾陶艺泰斗,首批国家级非物质文化遗产石湾陶塑技艺代表传承人。抗日战争前一年,他出生于佛山石湾陶艺世家,经历过解放战争,也经历了文化大革命。处在时代洪流中,他曾服从环境需求创作工农兵题材的陶艺作品,也曾为抢救被破坏的民间艺术而爬上祖庙瓦脊临摹明清时代的贴塑人物;他曾提着白灰水为现在的石湾美术陶瓷厂划定范围,也见证了多位陶艺新手成长为陶艺大师。

与刘泽棉大师对话,就如同翻阅一本厚重的近代石湾陶艺史。年近八旬的刘泽棉认真地对记者说:“我与石湾陶艺同命运,共呼吸。”从最初的兴趣到成为职业,从职业上升为责任。他觉得,石湾陶艺如今处于一个很好的发展时代,但自己仍需在有生之年为它出力。

最艰苦

为了生计辍学走上陶艺路

东平河边,河水静静地流淌过石湾河道,在河道东侧,数十座窑炉兀自矗立。千百年来,石湾窑工便倚仗着它吐出的滚滚浓烟繁衍生息,居住在“高第街、三丫巷”的“刘胜记便是其中一户。“七七事变”发生前一年,他的第四代传人刘泽棉便出生在这里。

儿时的刘泽棉受家庭熏陶,七八岁便喜欢捏一些小动物。然而日军占领佛山,他的童年也与当时的石湾制陶业和整个国家一样饱受摧残。

抗日战争胜利后,石湾陶艺开始复苏,“公仔”行业的生意也日渐兴隆。刘泽棉课余在家便帮着捏捏印印一些人物、鸟兽等陶器,“随父学艺”的陶艺生涯便开始了。

13岁那年,新中国成立,刘泽棉高兴地夹着课本进入石湾镇陶工子弟学校读书。当时的他住在陶艺名师刘传附近,每天放学后就跑去看他雕刻陶艺。刘传师傅灵巧的双手塑造出来的人物形象而生动,令他无比崇拜。好学的他也对着画报塑造起毛主席的画像来。

这件处女作后来被送到镇工商联展出。大家惊叹:一个14岁的孩子,竟能把毛主席像塑造得如此神妙!当时刘泽棉在校长的陪同下,受到了县委书记的接见,镇工商联还给他颁发了30元的奖金。这30元已是当时一位工人两个月的工资。

1951年,刘泽棉的父亲离开石湾去香港谋生。打点家庭生活的重担便落在长子刘泽棉的身上,为了生存,他辍学了。尽管校长、老师多次挽留,作为大哥的他毅然告别了校园生活,领了个体手工业自产自销的营业执照,塑造起刘胡兰、黄继光等英雄人物像。

最难忘

爬上祖庙屋顶临摹贴塑人物

如今,刘泽棉是石湾陶艺界里的泰斗级人物,却不知他也是培养石湾陶艺大师的“黄埔军校”——石湾美术陶瓷厂的奠基者之一。

1955年,石湾计划成立陶瓷生产合作社,刘泽棉马上响应组织的号召,把自己畅销产品的模具带到合作社,使得合作社组织起来后便可立即投入生产。这个合作社在三年之后和陶瓷工艺社、人民美术社陶瓷工场合并组成石湾美术陶瓷厂。至今刘泽棉还清楚地记得,当时提着装了石灰水的茶壶,边走边淋石灰水。而这白色的范围内,便是日后石湾美术陶瓷厂的厂址。

那时,全国上下都响应“抢救传统、挖掘传统”的口号。在这特定的大环境下,刘泽棉也对石湾千年的陶艺作了多方位研究。为了临摹明、清时代的贴塑人物,他曾爬上祖庙的瓦脊,也曾日以继夜地在博物馆摹制不同风格的作品。

后来,文化大革命开始。那时,“文艺工作反映现实生活、题材取自工农兵”的要求传达到工艺美术行业。于是,刘泽棉开始到农村、工厂、边疆、部队……他在寻觅、在思考,在寻找现实生活和陶艺的交汇点。

刘泽棉还记得,有一年是大旱之年,他在南海县平洲公社,旱灾对农业生产构成的威胁不言而喻,但当年由于组织了合作社、以集体的力量建设了一些水利设施,使得大旱之年仍能丰收在望。这时,他被历尽沧桑的老农发自内心的由衷喜悦所深深感染,并萌发了创作的冲动。石湾传统陶艺里的形象刻画、肌肤塑造、釉色处理等陶艺语言更为这件作品的创作提供了养分,于是,《喜悦》便应运而生。

最认真

创作《十八罗汉》 草稿堆满一屋

从艺65年,刘泽棉创作了许多脍炙人口的作品,如《紫气东来》《引福归堂》《十八罗汉》《水浒一百零八将》等,但刘泽棉对创作的态度仍是谨慎而认真的。每创作一件作品,他都要阅读大量的文献资料,或是实地走访考察。

1980年,他和弟弟刘炳、儿子刘兆津三人合作创作《十八罗汉》。这是石湾公仔第一次摆脱零星、个体的艺术人物表现手法,以气韵贯连的方式创作群体人物陶塑。为了塑好这组作品,他们冒着酷暑,千里迢迢到山西大同云岗、河南洛阳龙门、云南以及广东南华寺等地佛教圣地考察古代的塑像,回厂后描出草图100多张,堆满了工作室,再从中挑出十八个最形象的“罗汉”,结合人物性格体现了十八罗汉各自的神情。据刘泽棉的妻子林瑞回忆,他在创作中茶饭不思,夜不安寝,反反复复修改,常常忘记下班时间。家里等他吃饭,凉了又加热,不知反复多少次。

而在女儿刘健芬的印象中,父亲这种认真执著的工作态度也影响了她。有一年,为了创作猪年的生肖贺年品,她和父亲专门跑到三水的猪场。没想到如今的猪场已是科学养猪,所以进入一定要全身彻底消毒,并穿上消过毒的衣服。因为程序繁琐,刘健芬并不想进入,但刘泽棉却按程序进行了消毒,实地认真观察。回来创作时遇到一些具体问题,如猪脚、猪耳应该怎样塑型时,还不时到菜市场观察,最终创作出了《欢乐满堂》《满堂吉庆》两款受欢迎的作品。

如今在他的工作室里,除了摆放各种代表作品,工作台的背后是一排书柜,里面摆满了各种各样的书籍,有红楼梦、水浒传漫画、邓小平传记等。即便已是获奖无数的中国工艺美术大师,刘泽棉仍然十分谦虚,“书读得少,有时遇到不懂的字还要查字典。”他笑着说。

最骄傲

耕陶五代 “刘家军”各有所长

虽然已退休多年,刘泽棉还是坚持“八小时”工作制。从周一到周五,在工作室里都能见到他的身影,和他共处一个工作室的,还有他的小女儿刘健芬。

作为“刘胜记”的第四代传人,对于艺术上所取得的成就,刘泽棉已很淡然,最令他骄傲与欣慰的,是几个儿女都从事陶艺行业。

大女儿刘淑贞回忆,从小学三年级开始,每逢寒暑假,父亲都会给他们安排基础训练课程,四姐弟每天要写一篇毛笔书法,画一幅中国工笔画,对着石膏教具画一张素描。工作再忙,父亲每天也会检查作业,有进步就表扬,不足之处也认真指出。

正是在这种严格训练下,他们不仅学有所成,而且各有所长。有的善塑仕女儿童,有的专攻花果鸟虫,而这也是刘泽棉最想看到的。

年近八旬的刘泽棉认真地对记者说:“我与石湾陶艺同命运,共呼吸。”“我们这辈人创新性还不够,很高兴见到年轻一辈创新手法,都有自己专攻的领域。”如今,刘家已不止耕陶五代,第六代也将踏入陶艺江湖。在刘泽棉的工作室里,还摆放着外孙女伍蔚蔚创作的《长大了》,穿着白衣蓝裙的少女充满现代气息,印证了刘泽棉所说的,“石湾陶艺现在一片繁荣景象,人才济济”。

对话

谈年轻陶艺家

记者:您对当今的石湾陶艺有何评价?

刘泽棉:新中国以来,由于得到政府的重视,石湾陶艺得到了很大的发展和提升,出现了一批好作品。近年石湾的艺术陶瓷行业发展很快,目前可以说是改革开放30年以来石湾陶艺发展最活跃的时期。年轻一辈的陶艺家很有锐气,很有激情,很有才华,很有作为。现在外省的人也来加盟石湾陶艺,参与石湾陶艺的创作,因此我对石湾陶艺的前景感到很乐观。

谈石湾公仔

记者:我们应该怎样评判“石湾公仔”的艺术性高低?

刘泽棉:“石湾公仔”可分为几个等级。现在的生产科技很先进,在模具里注入泥浆,就制作出精致的“公仔”,但同一件产品可以通过五种不同形式生产。第一等就是原作,只有一件;第二件就是精品,由作者亲自鉴定和修改,每一件精品都会有作者的签名,限量生产;第三等是特制品,挑选比较优秀的工人来加工完成;第四等是高档品,由普通工人完成。第五等就是普及品,价钱最便宜,生产数量比较大。其中,精品比普及品贵十倍,有些甚至超过十倍。

谈传承

记者:石湾陶艺被评为“非物质文化”,您本人也在2007年被国家评为非物质文化遗产传承人,对这个行业带来了什么影响?

刘泽棉:现在石湾陶艺的老一辈陶艺家逐渐年迈,我越来越觉得我们这一辈陶艺工作者责任重大,我认为真正的传承人应该是刘传以及他那一辈人。我很惭愧,觉得现在做得还不够多。我认为以前的人受到时代限制,他们为了生活,没有很好的条件去深入创作。我现在就既要顾及市场化,也要艺术性,每一件作品都要用心去做。

■他们眼中的刘泽棉

潘柏林(中国工艺美术大师):刘泽棉大师是一个很谦虚的人,创作的作品也很有魅力。在我还没入行的时候,有一天经过商店的橱窗,被一尊“铁拐李”的塑像吸引住了。我走过了,还忍不住折回来再细细端详。我觉得有生命力的作品即是如此。

刘健芬(广东省工艺美术大师、刘泽棉女儿):因为工作的缘故经常在父亲左右,他执着追求、精益求精的工作态度,极大地影响着我的人生。他经常说,我们搞艺术是给懂艺术的人看的,所以搞艺术的人一定要认真。他殷切地希望我们家中四姐弟,各人都要有自己的座标和艺术追求。/珠江时报