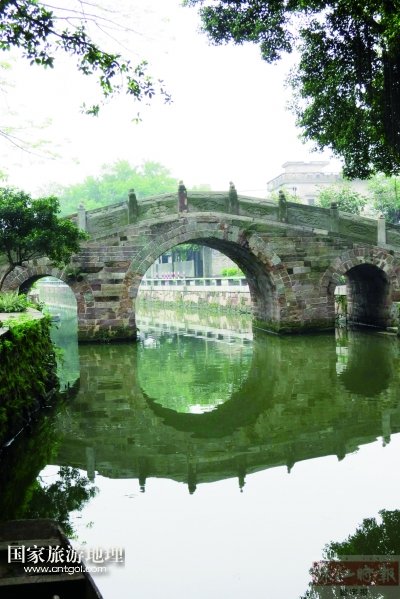

明远桥:顺德现存最长的一座宋代石拱桥(图)

■明远桥是省级文物保护单位,是顺德现存最长的一座宋代石拱桥。

■明远桥没有砌置石级,使马车畅通无阻。

国家旅游地理 广东佛山5月22日讯

核心提示

碧水绕村落,荫下有古屋。走进顺德区杏坛镇逢简这个极具岭南水乡特色的村落里,水道、老桥、石巷、粉墙,记者行走在这里宛若捧读一部迷人心性的线装书,水袖般绕来舞去的烟雨风尘更教人有恍若隔世的迷离之感。

千年的石板铺就了饮涧的长虹,百年的祠堂记载着人世的沧桑,逢简村的每一座石桥、每一棵老树、每一座古祠,都有着耐人寻味的故事,都刻下了祖先生活的痕迹。而明远桥,则取“淡泊以明志,宁静而致远”之意。

史载 顺德最早的

梁式三孔石拱桥

明远桥在杏坛镇逢简村,按《顺德县志》记载,该桥为宋代李仕修建造。“这是顺德梁式三孔石拱桥中文献记录最早的一座。”顺德区文体旅游局文物专家说,因经历代重修,现桥已难找宋代风貌,仅存明代的风格了。

史料记载:李仕修,字建业,杏坛镇逢简人,宋代庆元已未(1199年)科进士,任福建肃政廉访司佥事,升浙江行省参政,曾在乡筑大石桥数座,便利行人。其中包括明远桥,该桥为梁式三孔石拱桥,红色沙岩石构筑。全长24.8米,顶宽4.7米,高4.5米。桥拱为纵联砌置法,桥栏华板刻有各种花纹图案。两旁望柱各十四条,柱头雕石狮一只,现仅存十只。

记者昨天站在桥上左右眺望,宽阔的河涌两岸,整齐的石砌墙紧靠河壁。蕉林蔗地上,旧日店铺基础依稀可辨,勾勒出一幅繁荣的古代水乡市集景象。

典故 辞官回村修建石拱桥

明远桥是顺德现存最长的一座宋代石拱桥,也是顺德仅有的没砌石级的古桥,这都是明远桥扬名之因。记者到明远桥看到,现在的桥身坚固完整,石狮子、桥面、栏河等的修补、新旧材料的使用做到既协调又保持可识别性。

面对一批又一批的游客,逢简水乡的义务讲解员们总会向来者讲述这样一个典故:以前村里的内河涌都与大河相连,因无水闸,波涛汹涌,人们过独木桥很危险。逢简文物保育员刘长成介绍,李仕修辞官回村后,看见河涌潮涨潮落,便担心木桥承受不了浪涛冲刷,也难以满足当时的交通流量,“于是他便决定集资出钱,修建了明远桥。”

刘长成说,明远桥最大的特点是两边通道采用斜坡形,没有砌置石级,使马车畅通无阻,“这是顺德石桥仅存的独特风格。”另外,明远桥为三孔设计。“这三孔是代表什么呢?根据道家天体上的研究,即所谓的‘三盘’,类似现在的经纬度将天体进行划分,而座上的28只石狮子则代表着天体上的二十八星宿。”李仕修将桥命名为明远桥,是取“淡泊以明志,宁静而致远”之意。

传说 得了5个儿子修建5座桥

刘长成说,逢简村的每座桥都铭刻了一段历史,全村共有古老的石桥30多座。记者在逢简村采访,老人们给记者讲了李仕修的很多传说,都与修桥有关。

比如,曾经是宋朝的进士、做了大官的李仕修,由于政见与朝廷不一,退隐到逢简村定居,他也是如今逢简村李氏的祖先。据村里老人说,李仕修每当有儿子出生时,就会修一座桥,他一生得了5个儿子,就修了5座桥。5座桥中有4座桥的名称有记载,即巨济桥、明远桥、青云桥和青江桥,还有一座今已不可考。

不过,记者也听到另外的版本:李仕修是修桥在先,得子在后,他为了感谢逢简的好风水,又在高翔坊修建了一座“三界庙”,庙门的对联就提到了这五座桥,对联是“青云紫气通三界,锦水恩波沛五桥”。

究竟是修桥在先还是得子在先,村民说法不一。但《逢简李氏家谱》记载李仕修确实有5个儿子,其中一个叫李革的还做了南宋的国子监助教。

修缮 政府出资

48万元维修古桥

明远桥1991年被定为顺德县级文物保护单位,2002年被定为省级文物保护单位。不过,在2007年,村民们发现“明远桥两边的护栏已经残破不堪,上面的石条、石柱有的经不住常年的风雨侵蚀而出现断裂、尤其是整个护栏,用手稍微用力推动即摇摇欲坠。”村民们说,很多小孩子在桥上面走动时,碰到护栏就摇摇晃晃,稍不小心就会连人带桥栏掉入水中,“破烂的不只是护栏,桥面上的石板也出现破裂,上面大大小小的坑令人不得不小心翼翼地行走。”

“同时,作为明远桥支柱的桥墩也有残破的迹象。”那年,很多村民一起上书政府部门:“古桥不能垮塌,希望能及时修复破败的桥栏和桥面。”

随后,当时的顺德区文体广电新闻出版局文物科科长就到场对明远桥进行体检,发现明远桥基础出现不均匀的沉降。为保护这一珍贵的历史文物,2009年,顺德区、杏坛镇、逢简村三级共同出资48万元对该桥进行全面修缮,并在2010年7月通过省专家组的检查验收。

今年初,杏坛镇对明远桥周边的绿化进行整治和提升,周边点缀的雕塑“滚铁环”、“铲刀磨铰剪”等展现杏坛水乡的生活文化,勾起人们的街坊情怀和儿时的集体回忆,营造浓郁的、极富人情味的生活情景。

文/图 珠江时报记者/王茂浪 / 据珠江时报